NEWS 最新記事一覧

2023.04.21

データ利活用マーケティングの世界で使われる「集計」とは?

データマーケティングやアンケート調査の際によく耳にする「集計」。実際にどのような目的で使用され、どのようなデータを算出しているのでしょうか?ここでは、集計についての解説と使用事例を紹介します。

目次

単純集計とは

単純計算とは、集計の一番基本的な計算方法であり、全体感を把握するために重要なステップです。

主にアンケート結果を集計する際に使用され、それぞれの質問にどれくらいの人が回答したのか、その質問に答えた人たちの回答比率や平均値などを算出することができます。

単純集計のメリット

単純集計を使用するメリットとして挙げられる1つに、「傾向がはっきりわかる」ということがあります。

特に、単純集計の結果を「GT表」と呼ばれる表に起こすと、集計結果が一目瞭然です。それぞれの質問項目に対し、どれだけの人が回答したのかが数で表記され、比較もしやすいため、増減や割合を把握するのに単純集計は効果的だといえるでしょう。

単純集計のデメリット

単純計算はシンプルが故に、細かい分析結果を得られないということがデメリットとして挙げられます。

調査結果の増減や割合という数字を一覧で比較することはできますが、「なぜ増減があったのか」、「年代 / 地域による割合の差」など、集計結果の背景を得られず、ミスリードにつながる可能性があります。

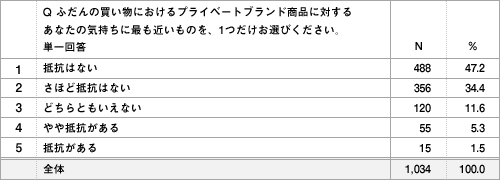

単純集計の使用事例

単純集計では、それぞれの質問ごとに、どれくらいの人が回答したのか(n数)、その質問に答えた人の回答比率(%)を求めることができます。

クロス集計とは

クロス集計とは、単純集計で求めた結果をもとに、データを深堀していく手法のことです。

単純集計の結果からは、「全体のうち何%がAという回答をした」というシンプルなデータしか見ることができません。

データを読み進めるほど、「どうしてその結果が出たのか」というデータ結果の背景を知りたいと思うことが多くなると思います。その際に使用されるのが「クロス集計」です。クロス集計とは、単純集計から得られた結果をもとに、性別や年齢 / 地域 / 属性 など、他の質問と掛け合わせ、より精緻なデータ情報を抽出することを指します。

クロス集計のメリット

クロス集計のメリットとしては「結果がわかりやすく、説得力がある」というものが挙げられます。クロス集計は、質問と回答者の属性を掛け合わせることで集計結果を多面的に分析することができ、単純集計よりも詳細なデータを収集することができます。

クロス集計のデメリット

クロス集計は、元となるデータが正確でなかったり、数が少なかったりすると正確な結果を算出することができません。そのため、調査を始める前に「どこまで詳細に分析するか」ということを明確にし、サンプルサイズ / コスト / 時間 の妥協点を見極めることが重要になるでしょう。

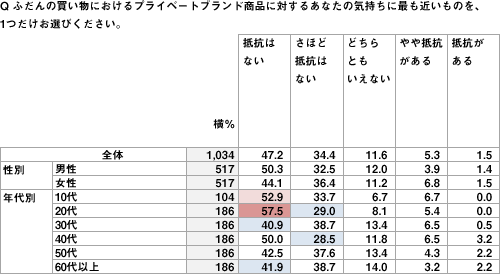

クロス集計では、性別や年代、地域差などの条件を加え、単純集計で算出したデータを深堀することができます。データを深堀することで、抽出したデータの背景には何があるのか、市場の動向を調査することができます。

まとめ

「単純集計」と「クロス集計」それぞれ解説しました。

クロス集計によって、より精緻なデータを得られるからと言って、単純集計が不要になるわけではありません。単純集計によって、調査の全体感をつかむことができたり、数字を比較しやすくしたりします。

どちらかの手法だけで集計を行うのではなく、単純集計とクロス集計の両方を使い、抽出したデータを多角的にみてみることで、より精緻なマーケティングにつながるでしょう。

分析サービスのご紹介

データが蓄積されてさえいれば、データの前処理や加工を行い、クロス集計することでデータを俯瞰してみることが可能になります。

弊社では「顧客の中身 みえるくん」というサービスを展開しております。お客様のデータをお預かりし、スピーディーかつ安価にクロス集計をすることが可能です。また、お客様に寄り添い、課題のヒアリングから課題解決に必要なデータ分析のご提案を致します。

分析はもちろんのこと、施策アイデアのディスカッションまで、責任をもってお手伝いをさせていただきます。

ぜひ一度、お気軽にご相談ください。